为“两弹一星”元勋中唯一烈士、科大创始人之一

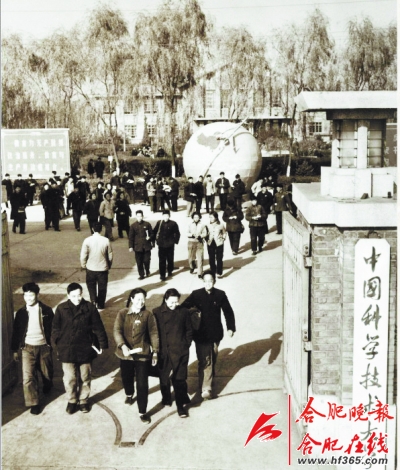

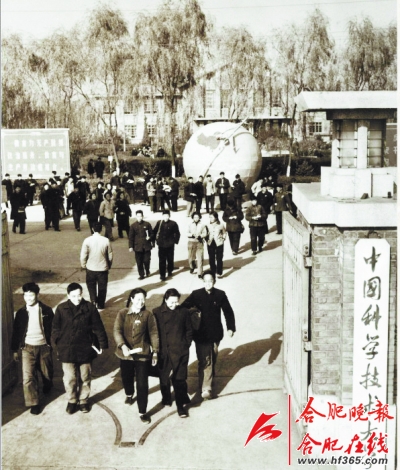

1963年中科大首届毕业生(二排左三为郭永怀)

郭永怀(右一)在解答研究生提出的问题

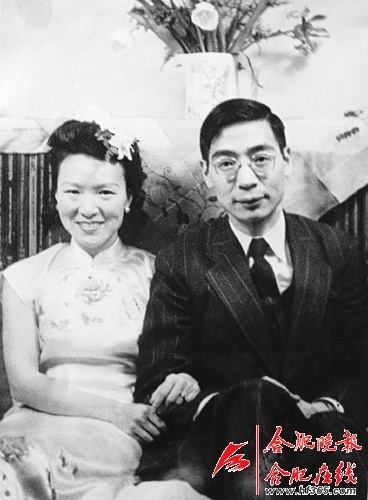

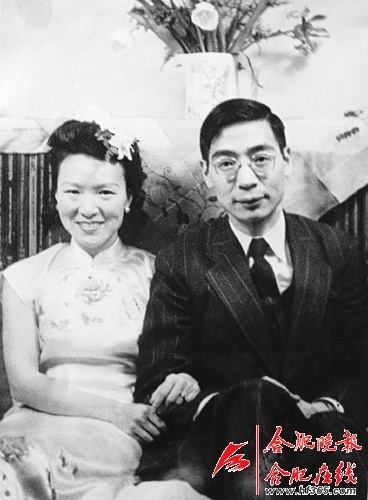

郭永怀与李佩的结婚照

创建初期的中科大

郭永怀在中科大做报告

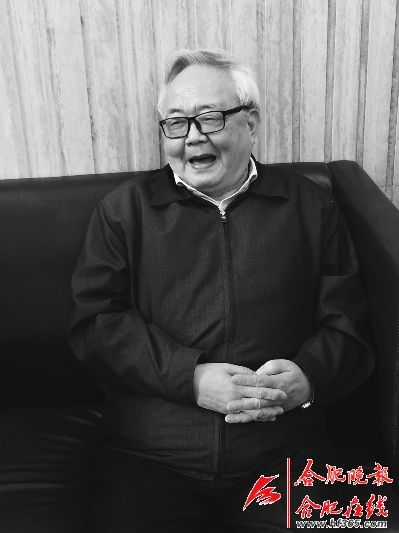

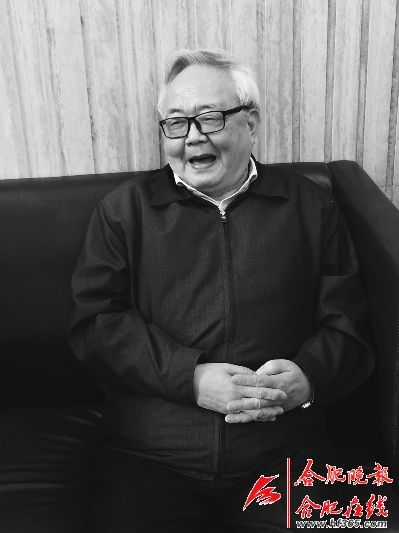

戴世强教授

戴世强教授和恩师郭永怀先生塑像合影

他是中国力学科学的奠基人和空气动力研究的开拓者;他是中国科技大学创办者之一;他也是唯一一位以烈士身份被追授“两弹一星”功勋奖章的科学家……他就是中国近代力学事业奠基者之一的郭永怀先生。今年是郭永怀先生逝世48周年,近日,郭永怀先生的学生、上海大学终身教授戴世强应邀来到中国科技大学,为大家讲述了恩师郭永怀先生的一些故事。

克服重重阻力回到祖国

对我来说,郭永怀先生是影响我一生的人。1958年恰逢全国高校宣传力学,我即从复旦大学数学系转向力学专业,开始向航空航天事业发展。1962年大学毕业后,听闻国家招第一批力学研究生,因而与郭永怀先生结缘。

我忘不了1962年10月4日这一天第一次见到导师时的情景。那时,郭先生对我和我的师兄李家春说:“我们这一代,你们及以后的二三代要成为祖国的力学事业的铺路石子。”这句话是对我们说的,其实,他自己也是这样做的。作为我国近代力学的奠基人之一,他为此贡献了毕生精力,在中科院力学所,在中国科大,在九院,到处可以看到他的“铺路石子”精神结出的硕果,而他的教导也成了我一辈子的座右铭。

在郭先生身边呆久了,我才慢慢知道了老师的身世。1909年的4月4日,郭永怀先生出生在山东省荣成县滕家乡的一个偏僻农村,24岁时考入北京大学物理系,成为当地的第一个大学生。因为成绩优异,毕业时被著名物理学家饶毓泰先生留在身边担任助教。在青少年时期,他先后得到过顾静薇、饶毓泰、周培源等教授的指导,不仅具备了坚实的数学物理基础,而且也确立了“科学救国”的思想。七七事变后,北大西迁,和清华、南开一起组建成西南联大,郭永怀先生就住在联大旁边一个小四合院里。不久,考取第七届中英庚款留学生,翌年赴加、美留学。1941年在多伦多大学获得应用数学硕士学位,随即到加州理工学院攻博,师从冯·卡门。1946-1956年间,在康奈尔大学任职。在康奈尔大学执教的十年,是老师学术研究的黄金时期,也正是在这里,他遇到了我的师母——李佩先生。

尽管在国外的生活富足而优雅,但是郭先生始终心系祖国。他曾说过:“作为新中国的一个普通科技工作者,特别是作为一名共产党员,我希望自己的祖国早一天强大起来,永远不受人欺侮。中国强大了,在世界事务中就会发挥更大的作用。”新中国成立后,郭先生时时刻刻都在为回国作准备。

抗美援朝战争结束后,在中国政府的努力下,终于出现了这种机会。这时,他毅然放弃了在国外的优越条件与待遇,于1956年11月回到了阔别16年的祖国,并立即投身于轰轰烈烈的社会主义建设事业。

中国科技大学创始人之一

回国后,郭永怀先生担任中国科学院力学研究所副所长,长期主持力学研究所的工作,1958年,他与钱学森、杨刚毅泛舟昆明湖时商议办所方向,最终共同提出了“上天、入地、下海”的六字箴言,发展航天事业、开采矿物、海洋工程。前瞻性的制订力学学科的发展规划,提出开展力学研究的正确方向,使得我国的力学研究迅速接近世界先进水平;同时与钱学森一起在中国力学研究所建立了第一个激波馆,是中国第一个真正意义上研究激波的人,在航空航天事业上做出重大贡献。

郭永怀先生十分重视人才培养。他与钱伟长教授一起创办了清华大学力学研究班。1958年9月20日,肩负着为新中国培养尖端科技人才重任,他成为中国科学技术大学创始人之一,与钱学森等12人并称为中国科技大学初创的十二巨头,为新中国培养了大批科技人才。同时他还在中科大开辟了一门新的学科——化学物理系,并出任系主任。执教中,每堂课都凝结了他的心血。他评论和分析学者们成功与失败的经验,使初入门的研究人员都深受启发,作为学生更是终生受用。这个系的开办,在我国属于首创,为我们的航空航天事业培养了众多人才。

有人曾形象地把导师带研究生分为四种类型:放、领、搀、抱。而郭永怀先生则是带领着学生,处处引领我们,十分注重品德的培养。手把手指导论文,一丝不苟。记得郭先生曾经让我自学《宇宙电动力学》并翻译出来,结果当我自信地把翻译稿交给郭先生,他返还给我时,满面纸都是红笔标示的批注,直至完成后才知郭先生的良苦用心——精益求精,希望我们成为全面的人才。读研几年中,我们研究生和助手常到郭先生家里走走。每次去,郭先生会从书房里出来,笑着跟我们打招呼,谈了一些学习上的事情后就退回书房做功课了,接下来就是师母与我们海阔天空地聊天,但话题很少离开力学所和科学院。

风餐露宿研制“两弹”

上世纪50年代初,刚刚成立的新中国仍然受到战争的威胁,包括核武器的威胁。回国不到半年,在钱学森的举荐下,1957年,郭永怀先生开始介入“两弹”的研究。那个时候,一些中国科学家突然从国际科学界神秘消失,他们响应国家号召,隐姓埋名,投身到我国核武器研制当中,郭永怀先生就是其中一位,甚至一开始连夫人李佩先生也不知晓。

1960年,先生被任命为第二机械工业部第九研究所副所长,负责我国核武器的研制,主要负责原子弹弹头结构设计、引爆方式等方面研究,领导场外试验委员会。当时的首要任务是在一无图纸、二无资料的情况下,迅速掌握原子弹的构造原理,开展原子弹的理论探索和研制工作。

虽然郭先生从来不会在我们面前诉苦,但后来我们还是从另外一些渠道知道了当时研究的环境有多苦。“两弹”研制所在的青海221基地,海拔3800米,最低气温零下40摄氏度,生存环境极其恶劣。他们经常吃不饱,饿着肚子搞实验。50多岁的郭永怀先生和科研人员一起,同甘共苦。他们喝碱水,住帐篷,睡铁床,风餐露宿。西北风大,他们的帐篷时常被风掀倒,不得不挖地窝子来固定和支撑帐篷。当时科研人员每天就餐后都说还没吃饱,但一回到研究室就立刻开展工作,两个多小时后,肚子提出抗议了,有人拿酱油冲一杯汤,还笑称,是那个年代最好的蜂王浆。

年过半百的郭永怀先生和其他科学家一起奋战在青海高原上,无怨无悔。1964年10月16日,我国自主研制的第一枚原子弹爆炸成功。当蘑菇云腾空而起时,全体测试人员欢呼雀跃,一片沸腾,广大科研人员用青春、汗水乃至生命换来了新中国原子弹的第一声爆响。而此时,郭永怀先生却因劳累过度瘫倒在试验场,被工作人员架到了临时帐篷里。

第一枚原子弹爆炸成功后,郭永怀先生又投入到了氢弹的研制工作,同时还承担了大量的国防科研项目。1965年,国家成立卫星研究院,郭永怀先生受命担任副院长,开始了第一颗人造卫星的研制工作。他更忙了,在家的时间更少了,而我们见到他的时间也少得多了。作为学生却只能默默支持。由于频繁地往返于地处高原的研制基地和北京之间,再见郭永怀先生时,他显得越来越苍老,头上增添了更多的白发。

“两弹”研制成功后,郭永怀同时参与领导了我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的研制。由于郭永怀先生长期从事这种绝密工作,和家人聚少离多,他年幼的女儿过生日时向他讨要礼物,郭永怀先生满怀歉意地指着天上的星星说,以后天上会多一颗星星,那就是爸爸送你的礼物。1970年4月24日,“东方红一号”卫星成功发射。他的女儿郭芹终于收到了这份迟到的生日礼物。

在我看来,郭永怀先生是以古典型科学家为主兼具浪漫型的科学家。既具有开拓性又十分的深入细致,披荆斩棘解决集中难题。钱学森曾经为我们作报告时评价他与郭先生“是一辈子的好搭档”。

23位“两弹一星”元勋中唯一的烈士

1968年12月,郭永怀先生率领着攻关队伍在青海高原上夜以继日地工作着。经过大量计算和反复推敲,一组准确的数据终于被测算出来。由于这组数据直接关系到第二代导弹核武器的成功与否,所以郭永怀先生急需赶回北京。他整理好绝密资料,层层包裹装入随身携带的公文包,匆匆赶往机场。1968年12月5日凌晨,郭永怀先生乘坐的飞机抵达北京机场时,不幸坠毁。当时我正在位于天津的农场进行劳动改造,直至郭永怀先生牺牲几天后我才震惊地在报纸的讣告上得知这个消息,不敢相信这个事实。

后来我慢慢了解到,当领导把飞机失事的消息告诉师母李佩先生时,她懵了,她匆匆从已搬到合肥的工作单位中国科大回到北京。但挺住了没哭。郭先生的专职司机说,他没见李先生掉过一滴眼泪。其实,李先生掉泪的时候他没看见。再后来,有人告诉我,李先生痛心疾首地哭过,而且在那些日子里,她曾接连多日彻夜难眠!

而我更听说了在现场的师姐带回来的消息,找到遗体时,在场的每一个人都失声痛哭,他们看到了令人震惊的一幕:郭永怀先生与警卫员牟方东紧紧地抱在一起,费了很大力气将他们分开后,赫然发现那个装有绝密资料的公文包就夹在两人中间,数据资料完好无损。在生命将尽的最后时刻,烈火吞噬了他的躯体,紧抱资料没有挣扎,他把自己融入了天际,却将丹心留在大地。

正是依据那份郭永怀先生用生命保护的重要资料,在他牺牲的22天后,我国第一颗热核导弹成功试爆,氢弹的武器化得以实现。1999年,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰为研制“两弹一星”做出突出贡献的科技专家,郭永怀先生则是被表彰的23位“两弹一星”元勋中唯一的烈士。

大爱无疆的伉俪深情

郭永怀先生从来都是严于律己,不苟言笑,倾心奉献于科学事业,而师母李佩先生是我研究生时期的英语老师,作为学生,我也见证了郭先生与师母李佩先生之间坚贞不渝的爱情。

生活上郭先生对自己要求不高,每天早上七点起床,十五分钟走到工作地,而李佩先生则每日为他准备早餐。两人对学生都关爱有加,经常把家中计划供应的粮票、糕饼票和钱节省下来给我们补充食品。从1962年开始直至1983年,我们每年都会到郭永怀先生家中守岁,直到今天,我依然清楚地记得他那招牌式的笑容,高兴地上前迎接我们,“你们来啦”。

在他俩20年的共同生活中,“你中有我,我中有你”,笃爱情深,大爱无疆。老师牺牲后,李佩先生全身心地投入到他们共同热爱的教育事业中,以此延续郭永怀先生的事业,守护他们的爱情。1978年10月,新筹建的中科院研究生院正式开学,十年青黄不接,尤其是英语教学。中国科技大学研究生院首任院长严济慈找到李佩,几乎是不容考虑地要她出任外语教研室主任,解决研究生院的英语教学问题。当时托福之类的外语考试还没引进中国,为了让准备赴美国深造的学子打好语言基础,李佩就承担起了编写教材、组织考试的工作。后来,美国众多著名高校只要看到李佩在学生的英语水平鉴定书上的签字,就视为通过。

李佩先生为我国教育事业做出了重要贡献,她被誉为“中国应用语言学之母”“中关村最美的玫瑰”。更难能可贵的是,李佩先生把60万元积蓄和515克纯金铸造的“两弹一星”功勋奖章,捐给了中科大和力学所,她和郭永怀先生一样,把一切献给了国家和人民。

在郭先生辞世的48年中,李先生依然对他一往情深!如今仍住在两人曾经的旧居中。后来,为纪念郭先生,他的学生在中国科学院力学所的小院里立了个塑像,李佩就在塑像的下面挖了个穴,把先生的骨灰从八宝山挪过来,把一起牺牲的警卫员小牟的骨灰也放了进去。现在每年我都会去拜访李先生,给李先生带地方的野菜和特产,她都会十分高兴。

讲述人简介

戴世强, 1941年1月出生于浙江舟山,上海大学终身教授,博士生导师。1962年复旦大学数学系毕业,后成为中国科学院力学研究所郭永怀先生的研究生,先后任职于七机部、中科院力学所、上海工业大学、上海大学。1978年,在郭永怀先生牺牲10周年之际,开始撰写郭永怀个人传记,其间走访200多人,是目前介绍郭永怀最详尽细致的文章。

信息来源:中安在线