万事开头难。为了回答好省委的重大战略命题,合肥该怎么办?区划调整一周年来,合肥人以“敢叫日月换新颜”的精神和实际行动,向党和人民呈递了一份满意的答卷。

调整平稳顺利

严格履行政治任务,实现无缝对接

决策带来的不仅仅是蓝图,往往还有阻力和阵痛。如此大规模的区划调整,意味着大批干部职工的调整和安置,大量行政事务的交接和重组,正常生活秩序的变更和融合。而在区划调整中,合肥承担的任务最重,需要重新安置的人员就达1.47万多人,占全省任务量98%,且结构复杂、情况特殊。这对合肥的挑战和压力,可想而知。

“这次区划调整工作,是省委、省政府交给合肥的一项重大政治任务。 ”在高度共识中,由省委主要领导牵头和指导,合肥市成立由18名市领导为副组长的市区划调整工作领导小组,与省里对口设立9个专项工作组。同时又特别成立由市委副书记作为副组长的高规格县级巢湖市运转(工作)指导组,负责区划调整期间日常工作有效运转,保障人民群众正常生产生活,实现区划调整工作的无缝衔接等工作,形成了“1+9”的组织领导架构和工作格局。在实施中,主要领导亲力亲为,一线指挥,有关县市区和市直各部门全力以赴,不折不扣地完成各项调整工作。

在“以人为本,民生至上;统一思想,严明纪律;勇于创新,无缝对接”的主导思想指引下,1.47万名同志重新安置等任务圆满完成,干部队伍的思想观念、机制体制等方面加速融合。同时按照“属地管理、待遇从优”原则,干部群众的福利待遇标准和城乡居民社会保障标准都有了明显提高,各项社保基本实现同城化。在实施行政区划调整期间,群众正常生产生活秩序基本未受影响,其他调整工作始终忙而有序、快而不乱。在行政区划调整工作实施过程中,合肥市实现了平稳有序、无缝对接,充分发挥了区划调整工作中“安全阀”的独特作用。

巢庐蓄势待发

坚持统筹兼顾,实现融合发展

实现区划调整平稳是前提,推动科学跨越发展才是关键。

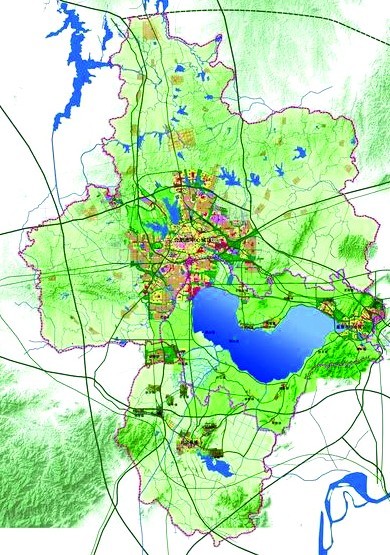

随着区划调整的迅速展开,在统筹兼顾的科学发展的方法论中,合肥在战略定位层面,明确把巢湖市建成合肥现代化新兴中心城市的重要组成部分,把庐江县建成合肥现代化新兴中心城市的南部副中心,把合肥巢湖经开区建成工业发展的主引擎、创新发展的新高地。在融入发展层面,指导巢湖市、庐江县积极与市直有关部门加强沟通,在发展理念、发展规划、政策体系、体制机制等方面,加快与合肥市中心城区等高对接。在政策扶持层面,专门制定了支持巢湖市、庐江县和合肥巢湖经开区加快发展的“十大政策”。同时,实施干部对口交流与培训。

在统筹兼顾和融合发展中,今年上半年,巢湖市实现财政收入增长114%,高于全市104个百分点,增速居全市、全省第一。庐江县完成固定资产投资增长83.1%,高于全市65.2个百分点,居全市、全省第一。今年7月份,庐江县招商引资总量同比增长95.56%,巢湖市同比增长52.66%,增速在五县市中分列第一位、第二位。合肥巢湖经开区同比增长540.95%,增速在四大开发区中走在最前。与此同时,涉及交通改造、生态治理等城市建设的“十大工程”,正在助力巢湖庐江旧貌换新颜。

展望发展目标,巢湖市“力争进入中部百强县”,庐江县实现“三年大变样”,巢湖经开区努力使地区生产总值、规模以上工业总产值在2012年至2015年间,分别实现98.4%、121.4%的年均增幅。至此,巢湖庐江以初步的战绩证明了自己的蓄势后发。

省会实力倍增

坚持资源整合,打造大湖名城

区划调整带动巢湖庐江蓄势后发的同时,更锻造了合肥“大湖名城”的筋骨。

事实上,一年来,区划调整给合肥带来的,不仅是增加的四千多平方公里的版图和两百万的人口,更重要的是为省会合肥铸就了“大湖名城”的胸襟和气度及发展的使命与机遇。

城市空间及巢湖生态发展规划全球招标,环巢湖综合治理生态农业项目启动,环巢湖大道、合裕航道整治等加速建设……在资源整合中,一系列规划建设迅速推进,加快了环巢湖地区融入合肥的脚步。裕溪路高架、南北高架一号线、合作化路高架等一批城区高架路相继建成,轨道交通1号线顺利开挖,合肥城域量子通信试验示范网全网开通……伴随着区划调整的深入推进,合肥不断书写着辉煌的篇章。

短短一年间,大城蓄积的能量已经逐步彰显。今年上半年,全市主要经济指标继续高位平稳增长,实现生产总值1751.7亿元,同比增长13.5%,增幅居全国省会第三、中部第一。各项民生事业稳步推进,城镇居民人均可支配收入13358元,同比增长14.2%。农民人均现金收入4505元,同比增长19.3%。荣膺“中国城市科研实力前三名”、“2012中国最佳投资城市第三名”、“环境友好中部第一”……金子般的称号,逐渐让“大湖名城”声名鹊起。

“在加快建设现代化滨湖大城市的基础上,把合肥打造成为现代化新兴中心城市,朝着在全国有较大影响力的区域性特大城市方向迈进,充分发挥合肥在全省发展大局中的核心辐射带动作用,为建设美好安徽多作贡献。 ”区划调整以来,合肥人加速了追逐梦想和开辟未来的进程。

采访手记:

区划调整,有利于优化国土开发格局,有利于充分发挥中心城市的辐射带动作用,有利于实现对巢湖的统一规划、统一治理、统一管护,有利于在更大范围内实现基本公共服务均等化。 “四个有利于”的区划调整战略,高瞻远瞩,定位科学。因为,这既来自于全省走“六条新路”和实现“三个强省”的迫切需要,也源自合肥“十一五”以来跨越发展所奠定的坚实基础与信心,更是对合肥“十二五”实现新跨越和建设区域性特大城市,而发挥更大龙头带动作用的战略部署。通过一年来的满意答卷,站在新的起点上,人们更有理由和信心坚信,随着科学发展进程的深入,合肥人必将围绕“大湖名城”建设,向世人呈现更多的精彩答卷。

信息来源:安徽日报