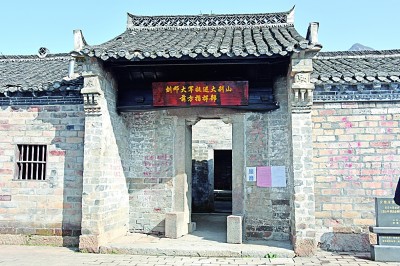

刘邓大军挺进大别山前方指挥部旧址。记者 丁一鸣摄

路太险了!如同巍峨群山的“毛细血管”一般,无数弯道引着盘山公路奔天际而去。满目苍翠处,亦是万丈深渊。

尽管道路曲折,但终将抵达胜利。从安徽金寨县城出发,一路翻山越岭,行至大别山深处、鄂豫皖三省交界地带,苍松翠柏之间,一座四进院落掩映其中,它原是当地盐商周氏老宅,却因另一个名字光耀四海——刘邓大军挺进大别山前方指挥部。

“这里是沙河乡,背后是九峰尖,前方是白沙河。”金寨县沙河乡党委书记熊涛介绍。指挥部门前,白沙河似挟千军万马急流向东,呼啸着将人带回1947年那个波澜壮阔的夏天。就在那个夏天,就是那次逆转,解放战争的全国战局被根本改变,全国性战略进攻的序幕从此揭开,黎明前最后的黑暗被生生撕开了一道口子,胜利的曙光就快照进来了!

激变

适逢工作日,指挥部旧址内游人不多。熊涛担当起“讲解员”,在沙河乡工作5年,他将这方英雄土地的光辉历史熟记于心。

“这是一封由毛泽东亲自起草的‘3A’级密电,接到这封密电9天后,刘邓大军悄悄开始了具有重大历史意义的千里挺进大别山战略行动。”熊涛站在资料展前介绍,密电全文如下:“现陕北情况甚为困难,如陈赓谢富治及刘伯承邓小平不能在两个月内以自己有效行动调动胡宗南军一部,协助陕北打开局面,致陕北不能支持,则两个月后胡军主力可能东调,你们困难亦将增加。”

“3A”级!“甚为困难”!刘邓二人深知,毛泽东甚少如此表达,一定到了最紧急的时刻!

现实明确地提示,这是一步不折不扣的险棋。长驱直入大别山,注定是一次没有后方、没有根据地的远征,艰难程度可想而知。

历史证明,这是一招扭转乾坤的妙棋。只有以主力打到外线去,将战争引向国民党统治区域,解放战争的全国战局才能根本改变!

当时,晋冀鲁豫野战军刚打完鲁西南战役,伤亡较重,亟需休整。况且,从鲁西南到大别山,相距千里,路途艰险。

但党中央一声令下,刘邓大军只有两个“二话没说”:一是“二话没说,立即复电——半个月后行动,直出大别山”;二是“二话没说,什么样的困难也不能顾了!”

风云激变中,一个历史的转折点就此到来。

闯过黄泛区,血战汝河,强渡淮河......历时20天,刘邓大军成功挺进大别山。消息传回陕北,毛泽东欣喜地说:“我们总算熬出头了!”

兵无常势,何以功成?刘邓大军成功挺进大别山,战术上是偶然,战略上是必然。

革命战争年代,人民军队始终坚定不移地贯彻执行党中央战略部署,为了中国革命的全局利益,不惜牺牲自我,成为顾全大局的历史楷模。

一百年来,从小小红船到巍巍巨轮,中国共产党无惧风雨,纵使前方巨浪滔天,总有掌舵手稳住阵脚、鼓足士气,指明方向、谋划全局。每一次重大转折的实现,背后是领导核心知长远、观全局、察全盘、谋全域,是对领导核心的绝对忠诚、坚决维护,是对领导核心决策的充分执行、彻底落实。

新时代的起点,即是“百年未有之大变局”,只有坚决做到“两个维护”,中国这艘巨轮,方能劈波斩浪、行稳致远。

逆转

在指挥部旧址,有一张照片极为经典。高山铺战役前夕,时年55岁的刘伯承拄着邓小平赠送的拐杖,登上浠水三角山顶察看地形,选择战场。尽管大战将至,但是照片中的刘伯承面露微笑,意气风发。

高山铺战役是刘邓大军挺进大别山后取得的首个重大胜利,对敌态势自此发生重大逆转。

1947年10月27日,经过一昼夜激战,战士们像钉子一样把自己“钉”在敌东进的各山头要点阵地,把敌人死死关在清水河峡谷之内。

上午9时,总攻的时刻到了!1纵各旅和中原独立旅从三面合围,居高临下,冲入敌战斗队形。十里长谷中,敌人四散逃窜,溃不成军。

挺进大别山,刘邓大军12万人,一路遭遇敌人围追堵截,战斗任务极其频繁,到大别山后战斗仍在继续,部队锐减到不足7万人,伤亡严重。刘邓大军的指战员,用鲜血染红了中原大地。

为了人民,战斗不息,这是一支用信念和纪律铸成的铁军。“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。”毛泽东在《为人民服务》中如是说。

刘伯承曾动情地说:“我们所依靠的是人民,蒋介石所依靠的是碉堡,这也就是二野在大别山战争胜利以及全部人民解放战争胜利的关键。”

大到土地改革、架桥铺路,小到柴米油盐、生老病死,鄂豫皖革命根据地时期,苏区政府把群众的事情视为自己的事业。换来的是人民群众积极参军拥军,竭尽所有支援革命。最艰苦的岁月里,革命群众最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一个亲骨肉送上战场。

人民,是逆转奇迹发生之源,是真正的铜墙铁壁。我们党的根基在人民,血脉在人民,力量在人民。走到今天,走到“比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标”的此刻,“走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发”。“不忘初心、继续前进”,这是以习近平同志为核心的党中央向人民、向历史、向未来发出的庄严承诺。

接力

鲜为人知的是,刘邓大军挺进大别山,本就是某种意义上的“接力”。

刘邓大军的前身是抗日战争中的八路军一二九师,而一二九师的前身则是红四方面军,红四方面军的主要发源地正是大别山区。

千里挺进大别山的征途中,许多从大别山走出的指战员纷纷说:“到了大别山就等于到了家,就像鱼儿到了水里一样,打起仗来顺手。”

与井冈山、太行山、沂蒙山等一样,大别山在中国革命史上铸就的不朽丰碑,在中国人民心目中举足轻重。

70余载岁月倏忽而过,接力,在这片红色热土上从未间断。

金寨县,地处大别山腹地,被称作“红军的摇篮、将军的故乡”。在这里,红四方面军、红二十五军、红二十八军萌芽、成长、壮大;在这里,59位开国将领阔步启程,10万热血儿女为国捐躯。

2016年4月,习近平总书记到安徽考察,第一站就来到金寨县。在金寨,总书记深情地说,一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。回想过去的烽火岁月,金寨人民以大无畏的牺牲精神,为中国革命事业建立了彪炳史册的功勋,我们要沿着革命前辈的足迹继续前行,把红色江山世世代代传下去。

总书记的一席话,80后杨晓璐记得真切。当时,正是她在金寨县革命博物馆为总书记进行讲解。“站上这片土地,你就会感到,历史和当下、祖国和人民紧密贴合在一起。一代人有一代人的担当,我们要牢记总书记的嘱托,把红色江山世世代代传下去。”杨晓璐在工作日志上写道。

这样一片英雄的土地,也曾饱受贫困之苦。作为安徽典型的老区、山区、贫困区,金寨贫困人口多、贫困发生率高、脱贫任务重。脱贫攻坚这场硬仗,在老区人民“跟党走”的坚定信仰下,打得坚决,赢得漂亮。

2020年4月,总书记视察金寨4周年之际,安徽省人民政府发出公告,宣布金寨等9个县(区)退出贫困县序列。金寨脱贫攻坚成果顺利通过第三方评估,群众认可度达99.96%,脱贫攻坚战取得决定性胜利。

上个月,金寨县县长汪东在政府工作报告中提出,面向“十四五”,金寨要致力于建设“五个县”,其中第一个就是要建成“红色基因传承示范县”。

通过多年探索、不断“接力”,红色基因传承的“金寨模式”已然有声有色。安徽省金寨县党史和地方志研究室主任胡遵远介绍:“目前主要包括渗透式传承、注入式传承、展览式传承、课堂式传承、屏幕式传承、熏陶式传承、融合式传承等10余种方式。无论哪一种,都要特别注重对党员干部和青少年群体等的培养教育,他们是传承红色基因最为重要的抓手。”

“红色是金寨的本色,是我们的根与魂。把红色资源保护好、把红色传统发扬好,推动红色基因永续传承,这是我们这一代‘接力手’的职责和使命。”汪东坚定地说。

这方热土上,“接力”的故事仍在继续。

由战略防御转入战略进攻的关键之举

——访安徽省金寨县党史和地方志研究室主任胡遵远

【专家访谈】

刘邓大军千里挺进大别山是一次大胆而果断的战略行动,是党指挥人民解放军由战略防御转入战略进攻的历史大转折,充分表现了中共中央和毛泽东同志的智慧与勇气。近日,本报记者就刘邓大军千里挺进大别山的相关问题,专访了安徽省金寨县党史和地方志研究室主任、安徽省历史文化研究中心研究员、合肥学院客座教授胡遵远。

记者:中共中央为什么会选择地处中原的大别山区作为战略反攻的主要突击方向?

胡遵远:大别山区位于国民党政府首都南京和长江中游重镇武汉之间的鄂、豫、皖三省交界处,在战略上十分重要,又是过去红四方面军的老根据地,群众基础较好。当时,国民党正集中兵力于东西两翼战场,中央部分的兵力很薄弱。解放军只要能占据大别山区,就可以东慑南京、西逼武汉、南扼长江、钳制中原,迫使蒋介石调动进攻山东、陕北解放区的部队回援,同解放军争夺大别山这块战略要地,这样,就可以从根本上改变战局,达到将战争从解放区引向国民党统治区的战略目的。

记者:毛泽东同志对人民解放军到外线作战的前途作了哪三种预测?

胡遵远:一是付了代价站不住脚,转回来;二是付了代价站不稳脚,在周围打游击;三是付了代价站稳了脚。他告诫部队首长要做好充分的思想准备,从最坏处着想,争取最好的前途。

记者:刘邓大军千里挺进大别山的历史贡献有哪些?

胡遵远:刘邓大军挺进大别山在解放战争中起到了决定性的战略作用,它揭开了战略反攻的序幕,是解放战争乃至中国革命史上具有伟大意义的历史大转折。具体来说,一是对粉碎敌人的重点进攻,起到了关键作用;二是揭开了战略反攻的序幕,把人民解放军的内外线反攻发展成为全国规模的战略进攻;三是建立了以大别山为中心的中原解放区,为淮海大决战创造了条件;四是加速了国民党军的灭亡和解放战争的胜利。

记者:您认为刘邓大军在人民解放军由战略防御转入战略进攻的历史大转折中,表现出了哪些优良的品质和伟大的精神?

胡遵远:我认为至少有这样一些优良的品质和伟大的精神:一是对党忠诚、勇于奉献;二是大局至上、敢于担当;三是作风过硬、英勇善战;四是实事求是、因地制宜;五是纪律严明、民生为本;六是心系群众、一心为民。这些,既是刘邓大军当年之所以能够打败敌人、战胜困难的重要法宝,也是刘邓大军当年在那么艰苦的条件下、严峻的形势中,能够圆满完成中共中央交给的艰巨任务、顺利实现由战略防御向战略进攻的历史大转折的成功经验。我们一定要大力弘扬刘邓大军的伟大精神、积极传承红色基因、讲好革命故事,真正让红色资源活起来、红色产品多起来、红色氛围浓起来、红色品牌亮起来,以此促进老区的各项工作,努力为老区发展注入新鲜血液和强劲动力。

【党史链接】

刘邓大军千里挺进大别山

油画《激流——刘邓大军千里挺进大别山》。 资料图片

安徽省金寨县革命烈士纪念塔。邱双陆摄/光明图片

【党史链接】

1946年6月,国民党撕毁停战协定和政协协议,悍然向我解放区发动全面进攻。经过人民解放军一年的作战,虽然战争形势发生了重大变化,但是国民党军在数量上仍居优势。面对严峻形势,中共中央迅速作出决策,转入全国性的战略反攻,并将地处中原的大别山区作为主要突击方向,同时部署了“三军配合、两翼牵制”的作战格局。

1947年6月30日夜,刘伯承、邓小平率领的晋冀鲁豫野战军主力12万人一举突破黄河天险,揭开战略进攻序幕。刘邓大军的千里挺进,迫使国民党军队调动主力回援。刘邓大军以主力一部坚持在大别山北麓就地展开,另一部分主力向皖西、鄂东地区展开。到11月,共歼敌3万余人,建立33个县的民主政权,初步打开了大别山地区的局面。

在刘邓大军千里挺进大别山之际,由陈赓、谢富治率领的晋冀鲁豫野战军一部在8月下旬渡过黄河,挺进豫西。到11月底,歼敌5万余人,建立39个县的民主政权。由陈毅、粟裕率领的华东野战军主力也在9月越过陇海铁路南下,进入豫皖苏平原。到11月下旬,完成在豫皖苏边地区的战略展开。

至此,三路大军全部打到外线,布成“品”字形阵势,纵横驰骋于黄河以南、长江以北、西起汉水、东迄大海的广大地区。他们互为犄角,以鼎足之势,紧逼国民党的长江防线,使中原地区由国民党军进攻解放区的重要后方,变成人民解放军夺取全国胜利的前进基地。

信息来源:中安在线